Es fällt mir schwer, mein Haus in Wiesendangen zu verlassen. Am liebsten würde ich es samt Garten einfach nach Biel «beamen». Leider unmöglich. Lange habe ich mir ein ähnliches Haus dort gewünscht – doch die Suche war vergeblich, und jünger werden wir ja auch nicht. Irgendwann wird die Sache mit den drei Stockwerken ohnehin schwierig. Also habe ich mich, deutlich zögerlicher als Andi, für eine Wohnung entschieden.

Die Wohnung liegt im Quartier Champagne in Biel, etwas am Stadtrand, umgeben von viel Grün. Das Highlight: eine 40 Quadratmeter grosse Terrasse mit grossen Pflanzkübeln. Nur – was darin wächst, ist weder einheimisch noch nützlich für Vögel und Insekten. Vieles ist ohnehin vertrocknet, die Wohnung stand lange leer. Mein Albtraum: eine Thuja.

Heute kam der Gärtner. Um acht Uhr begann er, die Bäume auf jener Seite zu fällen, wo später das Katzengehege hinkommt. Gewohnt bin ich es, dass morgens viele Vögel zwitschern – zumindest in Wiesendangen. Hier aber: nur wenige. Ein kleiner Stich der Enttäuschung. Dazu viel zu viele Kirschlorbeerhecken – ein Thema für eine künftige Eigentümerversammlung, aber sicher nicht gleich beim ersten Mal. Insgesamt wirkt das Quartier nicht gerade biodiversitätsfreundlich. Andererseits: Es ist Herbst, viele Vögel sind längst im Süden, Insekten im Rückzug für den Winter.

Während der Gärtner arbeitete, suchte ich am Computer nach Lampen, Möbeln – und natürlich Pflanzen. Ich passte das Renovationsbudget an und legte mein Ziel fest: eine Terrasse voller Leben, die Vögel und Insekten anzieht.

Ein Anflug von Wehmut kam, als ich an meinen Garten in Wiesendangen dachte: Bienen, Schwalbenschwänze, Kleine Füchse, Taubenschwänzchen, Heugümper – und so viele verschiedene Vögel. Ob ich das hier wieder aufbauen kann? Igel werde ich nicht mehr sehen, und ein Frühling in Wiesendangen wird es auch nicht mehr geben. Bis Februar soll das Haus geräumt sein.

Immerhin: Das Totholz von heute durfte bleiben – ausser jenes der Thuja. Wenn ich noch mehr brauche, hole ich welches im Jura. Die Neophyten kamen in den separaten Abfallsack. Danach fuhr ich zu Hornbach. Dort suchte ich Holzzuschnitt für den Indoor-Katzenspielplatz, schaute mir WPC-Klickfliesen an, welche ich nicht schön fand und überlegte, ob Holz nicht besser wäre. Auch grosse Töpfe für meine «biodiverse Terrasse“» wollte ich finden. In der Gartenabteilung aber kaum einheimische Pflanzen, ausser Hasel.

Also weiter zum Jumbo – doch auch dort war die Auswahl enttäuschend. Nur ein kleines, kümmerliches Bäumchen fiel mir ins Auge: ein einheimischer Ahorn, «empfohlen von BirdLife», zum reduzierten Preis. Ein geistiger Blick nach Wiesendangen – dort steht genauso ein Ahorn beim Katzengehege, voller Vögel. Diesen Baum muss ich retten. In einem grossen Topf soll er auf meiner Terrasse ein neues Zuhause finden. Aufgepäppelt wird er auch. Immerhin bin ich mit ein paar Krokuszwiebeln aus dem Laden. Das soll auch in Kübeln funktionnieren und hoffentlich dann, im Februar-März in Biel den Frühling einläuten.

BirdLife – ein gutes Stichwort. Auf der Homepage fand ich zwei Broschüren zur Gestaltung einer biodiversen, vogelfreundlichen Terrasse. Bestellt. Ausserdem stellte ich fest, dass die Baumschule Hauenstein nach Biel liefert. Perfekt – Hornbach und Jumbo sind damit nicht mehr notwendig.

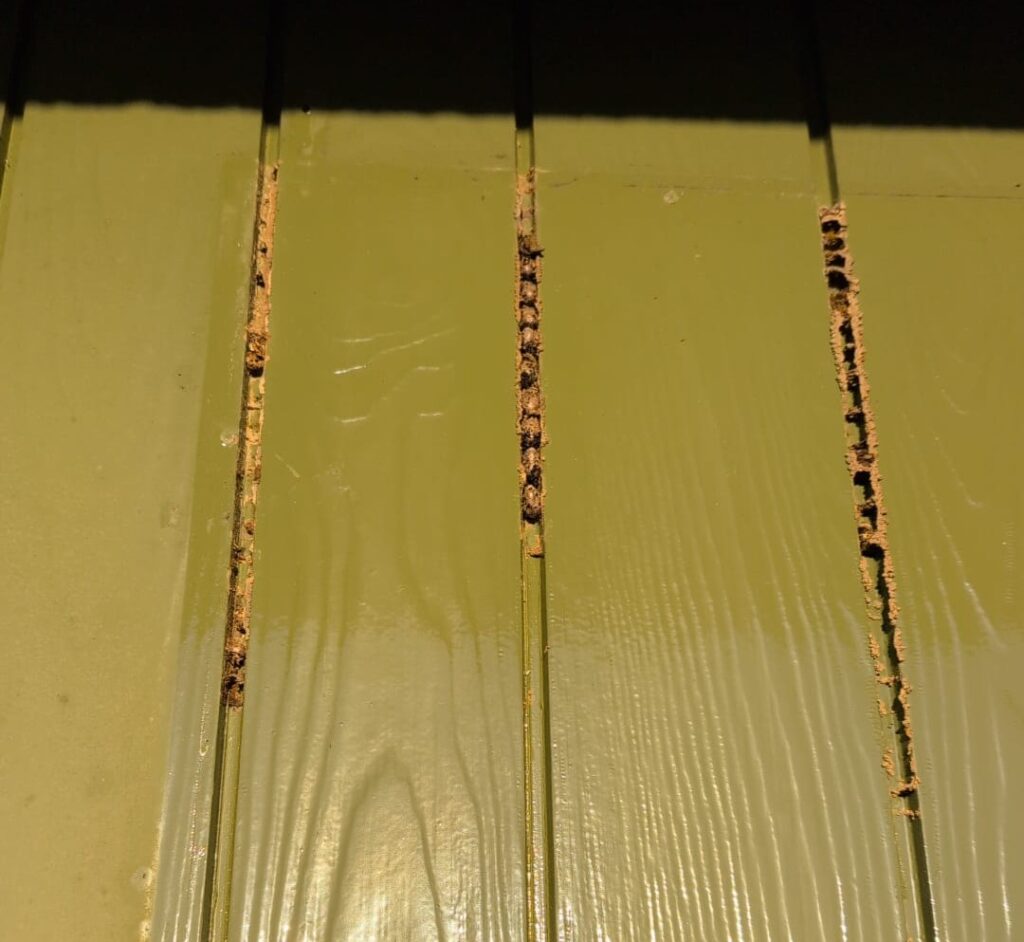

Ein besonderer Moment: Auf der Terrasse entdeckte ich Spuren von Wildbienen, die versucht hatten, Nester zu bauen. Wahrscheinlich ehemalige Puppen, vielleicht hing früher ein Bild vor der Fassade. Doch für mich war es ein Zeichen: Hoffnung. Hier wird mein Bienenhotel stehen, das ich mit gefüllten Larven aus Wiesendangen mitbringe. So können die Wiesendanger Bienen in Biel starten – und vielleicht im nächsten Jahr wiederkommen. Für Ihre Nahrung werde ich sorgen, und damit kommen hoffentlich auch die Vögel.

Und wie fühle ich mich? Traurig und hoffnungsvoll zugleich. Eine Schwere gemischt mit Zuversicht. In der WG läuft alles gut; die beiden Mitbewohnerinnen haben mich gestern zum Abendessen eingeladen. Trotzdem bin ich noch angespannt – das WG-Leben ist neu für mich, ich muss erst hineinfinden und will, wie immer «typisch Rachel» nichts falsch machen. Heute hatten wir drei Mädels aber einen super Abend mit spannenden Gesprächen.